本日から如月。

二十四節気のうち、もっとも気温が低くなる1月20日から2月3日までの大寒(だいかん)もあと数日で終わりをつげようとしています。二十四節気は1年を24に区切って季節を分けた考え方のこと。

2月2日もしくは3日には全国のお社で節分祭が行われます。日本の各地が清められることで、二十四節気の中で一番目にあたる2月4日からの立春に備えています。余談ですが、節分で撒く豆は魔(マ)を滅(メ)するから来ているという説があり、もともとは立春、立夏、立秋、立冬の前日を節分としていました。立春の前日のみを節分と言うようになったのは江戸時代からです。

ちなみに節分とセットと思われがちな恵方巻きですが、西暦2000年あたりにセブンイレブンが仕掛けたもので、のり巻きと節分は歴史をたどってみても一切関係ありません。笑

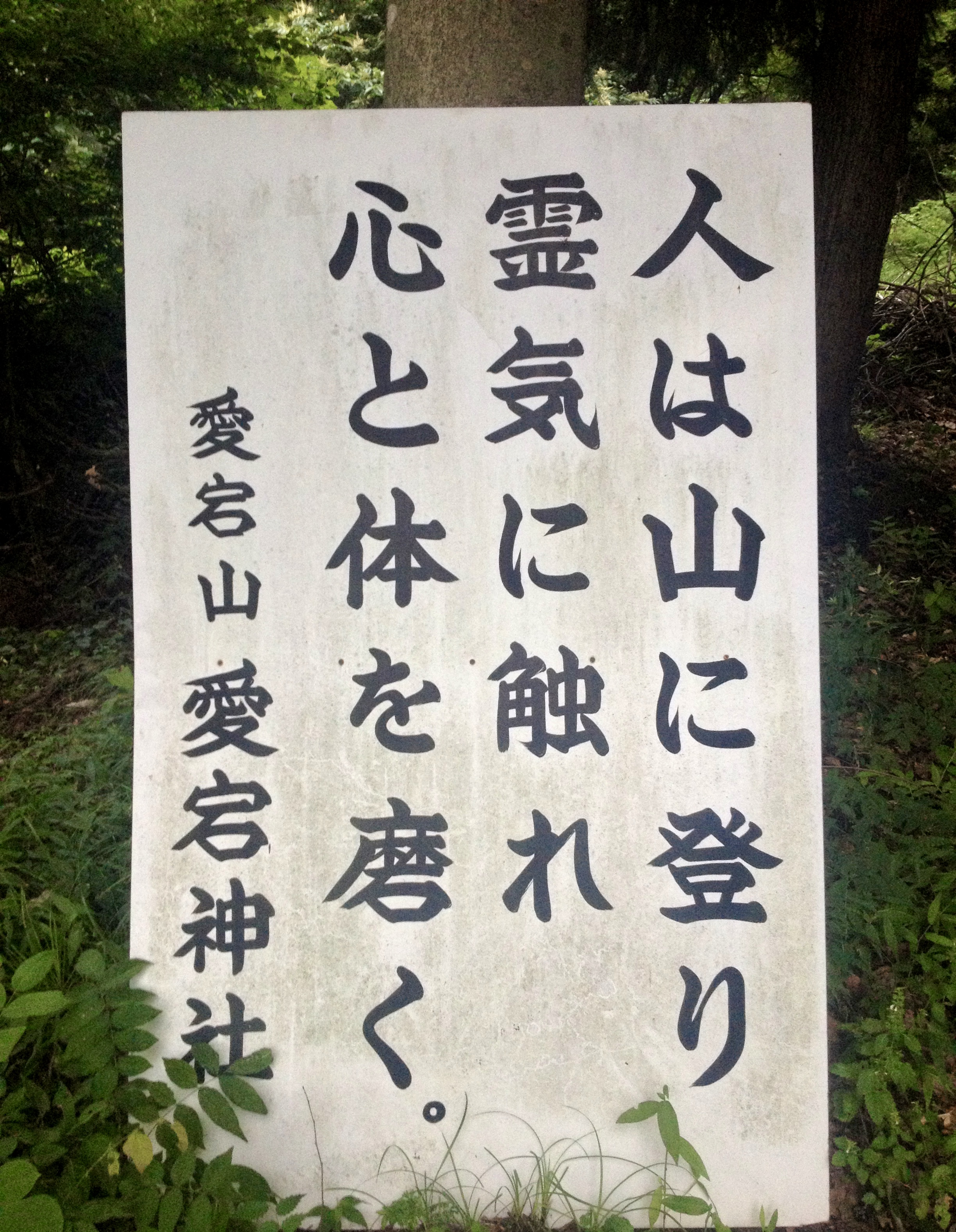

コンビニやスーパーの大量生産で添加物いっぱいの炭水化物をいただくなら、恵方参り(その年の幸福を祈願するために恵方にある社寺に参拝すること)でもして心身を整える方がよほどコンディションや波動はよくなるでしょう。

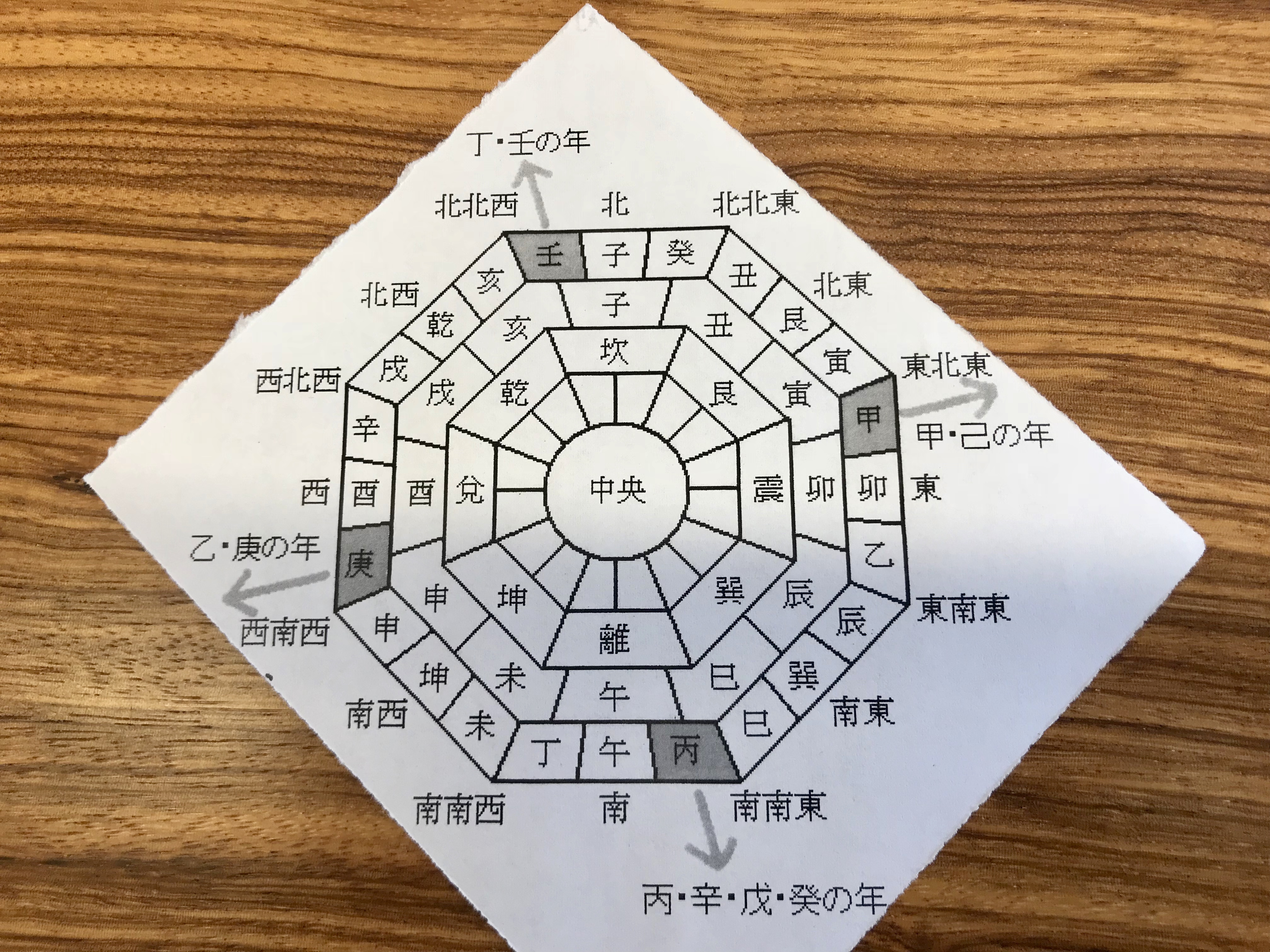

さて、恵方は陰陽道に基づく思想で、正月に神様がやってくる吉方位のことです。東北東の甲(きのえ)、南南東の丙(ひのえ)、西南西の庚(かのえ)、北北西の壬(みずのえ)の4方位あります。平成30年の恵方は昭和33年以来の戊戌(つちのえいぬ)ですから、写真の図を参照にすると恵方は南南東になります。

こんなことを書きながらも生活の上で恵方はそれほど意識はしていないのですが、あと3日で終わる3年に渡る厄については思うところがありました。端的に言うと人生の流れの中で仕事面と健康面で大きめのチャレンジがやってくる時期なのではないか、ということです。

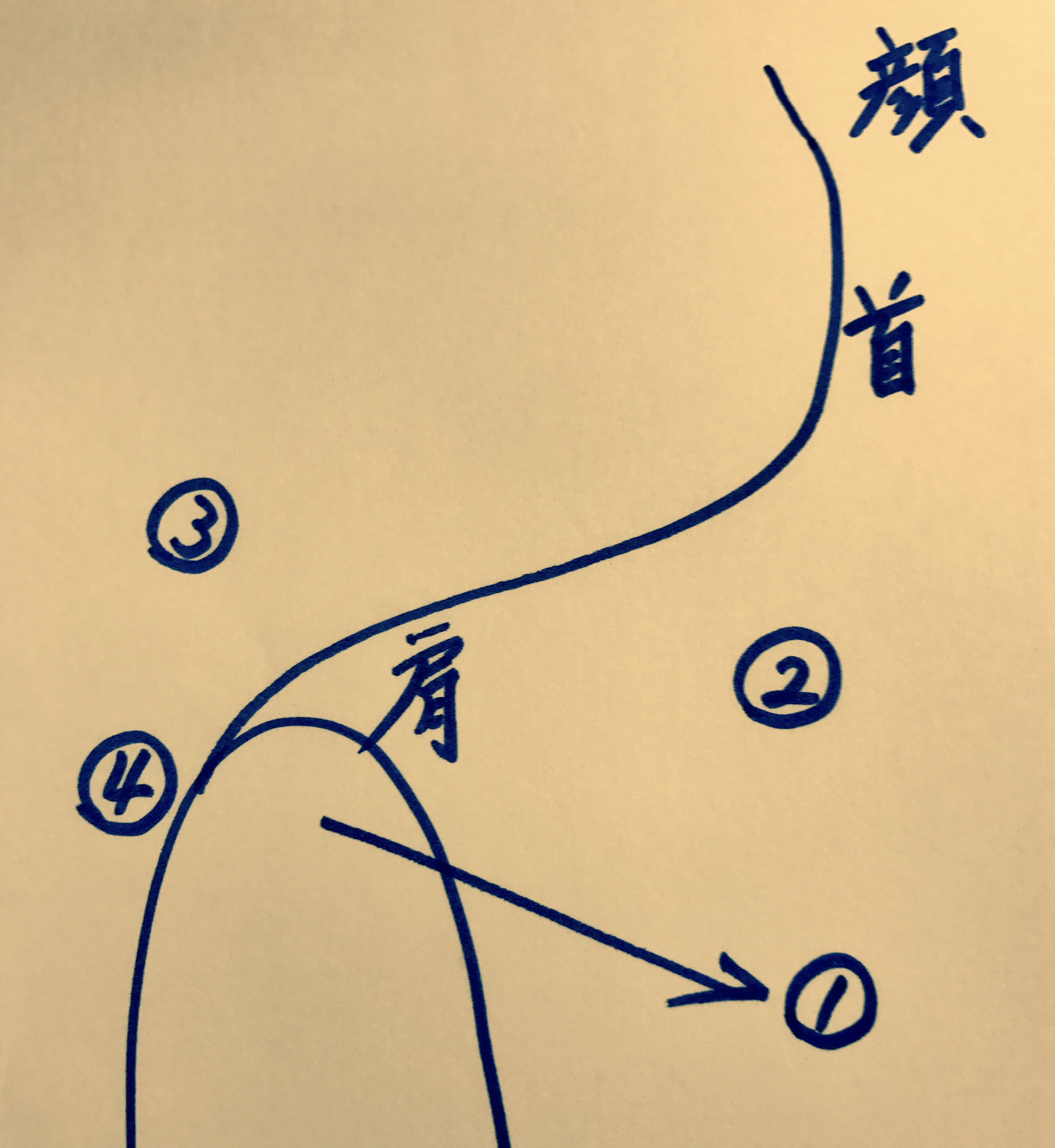

仕事面でのチャレンジはそれなりに心身に負荷がかかるので、健康面も細心の注意を払う必要がありますが、仕事で結果を出すためにどうしても無理しがちです。僕の場合は半年間自分の部屋で眠れなかったことと足の怪我くらいでしたが(笑)、これから厄に入る5人家族を引っ張る3つ下の弟には特に健康面について留意するよう、伝えました。

厄除けや方位除けに興味がある方は地元の氏神さまに加えて相模國一宮の寒川神社は特におすすめです。こちらのお社は八方除で有名ですが、普段移動の多い生活をしている方は遠方から毎年来られる方も多いですね。境内は掃き清められており、参道を歩くだけでも波動が整ってくるのがわかります。

何はともあれ立春は新しい年の幕開けでもあります。

今年も人生を謳歌してまいりましょう。

お祭り中の寒川さん

最近のコメント