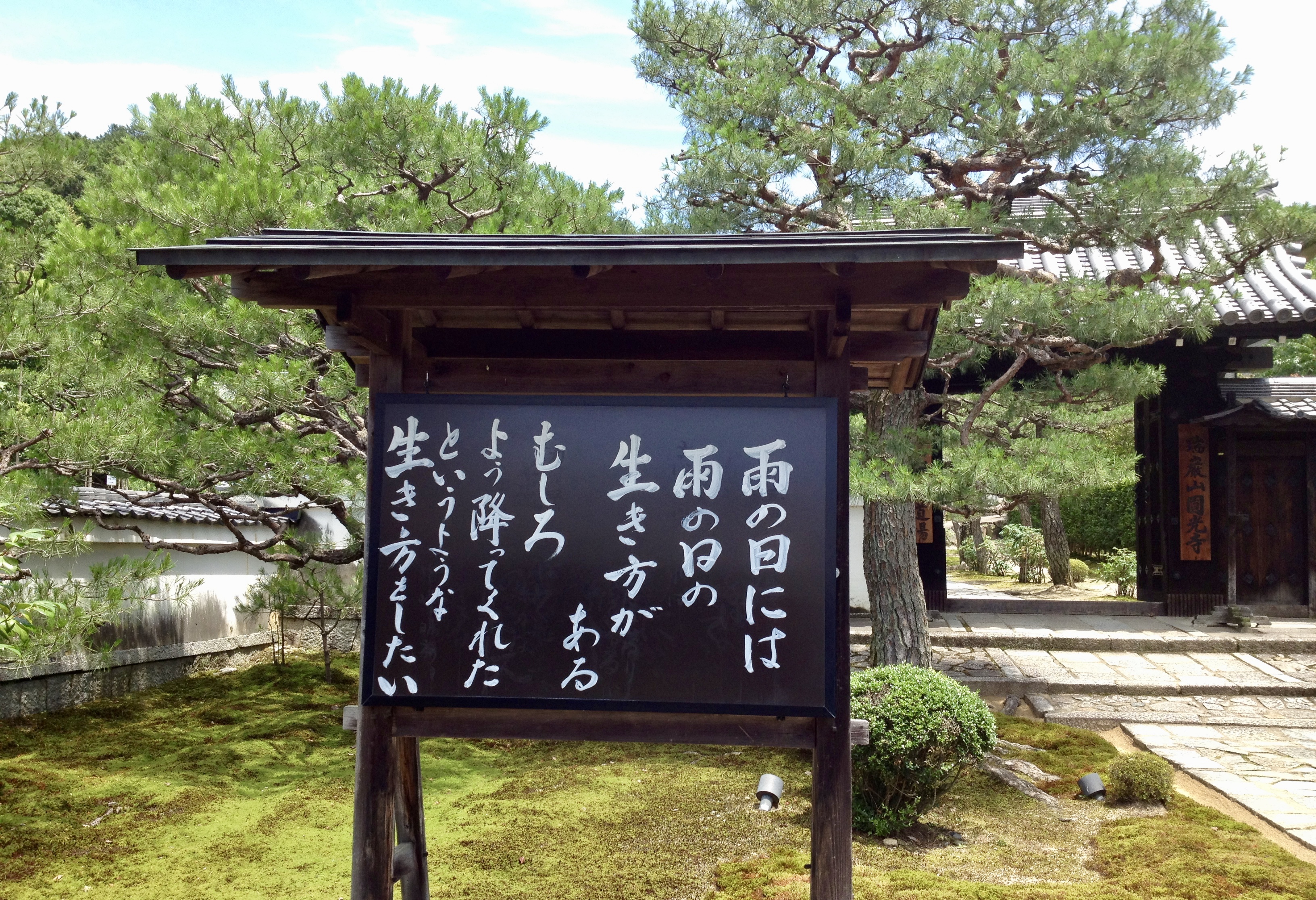

(臨済宗南禅寺派圓光寺のことば)

本日は会社から徒歩でお昼時にいける渋谷、青山の和食どころについて。

日本人は日本で採取されたお水と日本で育った生きた食べものをいただくことで日本人としての心と体、ひいては大和魂が育まれていく、と個人的には考えています。

◯田んぼ

おひつ膳とおにぎりが有名。お米、お塩、お醤油、お味噌のこだわりが秀逸。焼鮭や鯖味噌煮の定食が定番。飲みすぎた翌日はここのお味噌汁を身体が欲します。代々木が本店で西新宿にもできましたね。

◯味の浜藤

東急のれん街で10時30分〜21時の通しで営業。ランチのタイミングを逃した15時以降とかに行きます。焼き魚と小鉢が充実。席は狭め。

◯PARIYA

東急フードショーにあるお弁当テイクアウトのお店。白米と玄米の選択に加え、お惣菜もいろいろと選べるところがいいのでは。目の前のイートインスペースが拡充され、ここで食べれないこともないです。余談ですが、隣の林フルーツのやっているジュースバーはフレッシュで余計なシロップが入っていないので、心身をすっきりさせたい時におすすめです。

◯いろは

寝かせ玄米のおにぎりを売りにしているヒカリエB3のお店。御御御付けも体に優しい感じです。イートインのスペースは少ないのでテイクアウトでも。

◯酢重ダイニング

ヒカリエ価格ではありますが、お味噌を売りにしているダイニング。白米と玄米が選べるところ、ゆったりと人と話せるところがいいですね。改修していましたが、明日土曜日から営業再開。新丸の内のお店にも時々行きます。

佳の舞とフードショーやヒカリエあたりで仕入れたお惣菜の組み合わせでいただくことも多いです。

言うまでもなく体は自分が食べたものでつくられているので、できるかぎりの心配りをして大切にしてあげたいものです。

最近のコメント