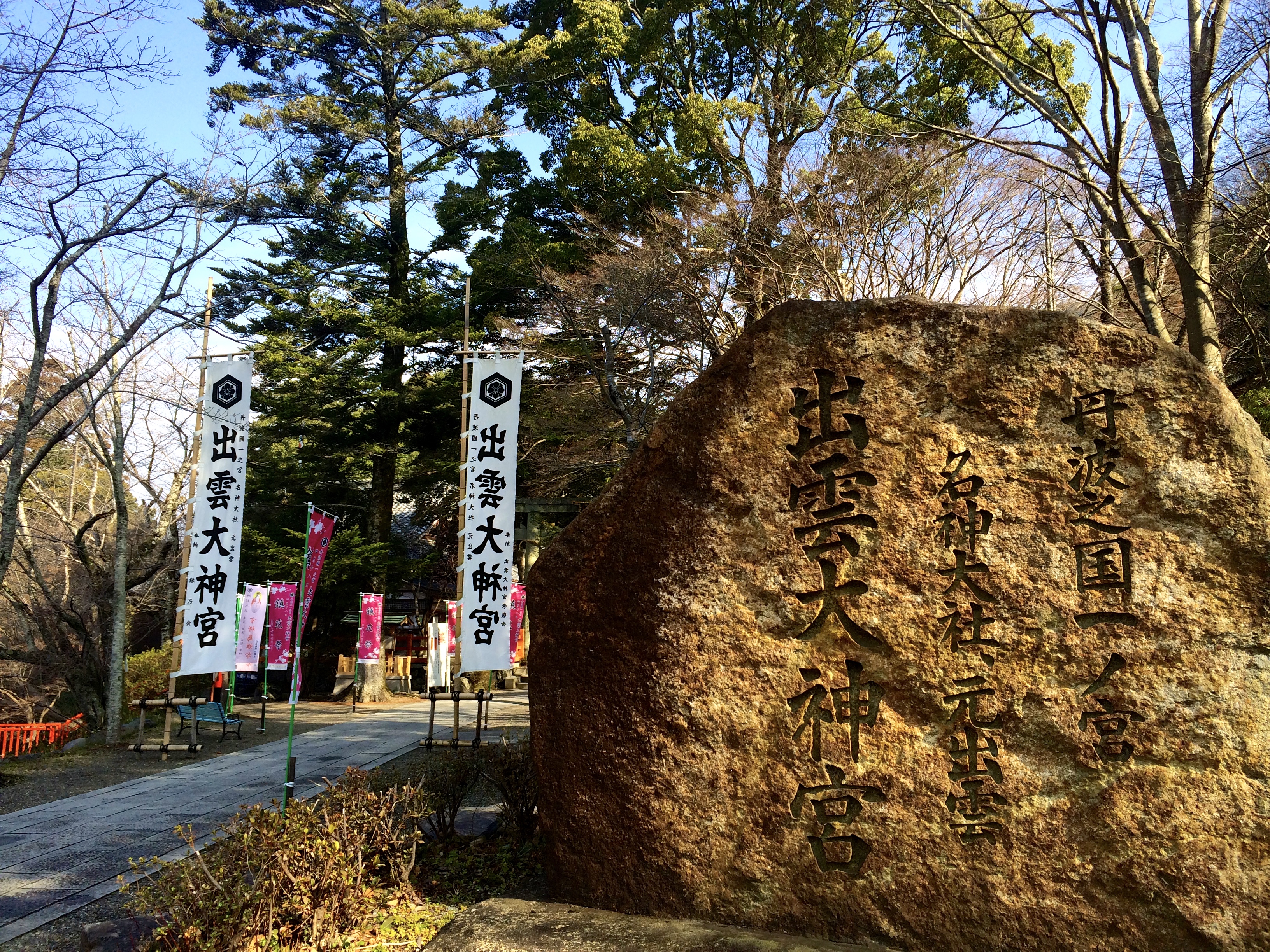

(水神宗社の丹生川上神社)

吉野郡東吉野村に鎮座する丹生川上神社(中社)のご祭神は「罔象女神(みづはのめのかみ)」、水一切を司る水利の神さまです。先月お参りしたお社の話からスタートしましたが、お米、お塩に続き、今回は人が生きる上で切り離せないお水のことについて。

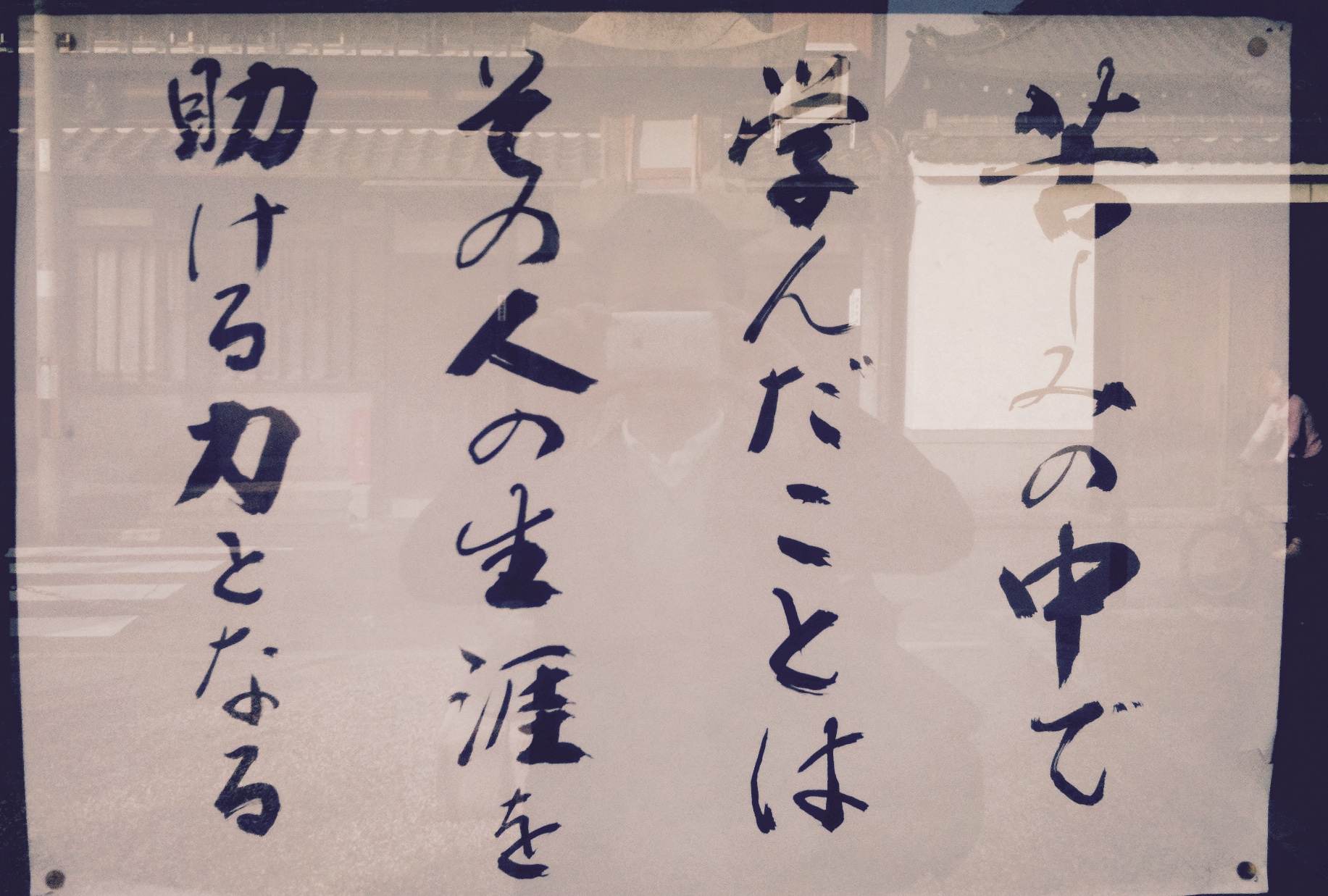

万物を目に見える部分と目に見えない部分に分けて考えると、水というものの目に見えないエネルギーの性質については、2014年に他界された江本勝さんの世界的ベストセラーになっている「水は答えを知っている」がさまざまな結晶の形を写真付で表現されていてとてもおすすめです。水にかけることばや音によって姿を変える結晶の姿は大自然のエネルギーの法則が凝縮されているようで畏怖の気持ち、そのあとに感謝の気持ちが湧いてきます。

「水が合う」ということばはその土地の住みやすさをあらわすものですが、過去に旅したインド、エジプト、モンゴルのそれは日本の質の高い軟水と比較して口にするのもお風呂につかるのも正直厳しいものがありました(笑)。国内だと京都と高千穂のお風呂の水質のよさがいまのところ印象に残っていますが、お風呂に毎日浸れる、ということがそもそも幸せなことだと思います。

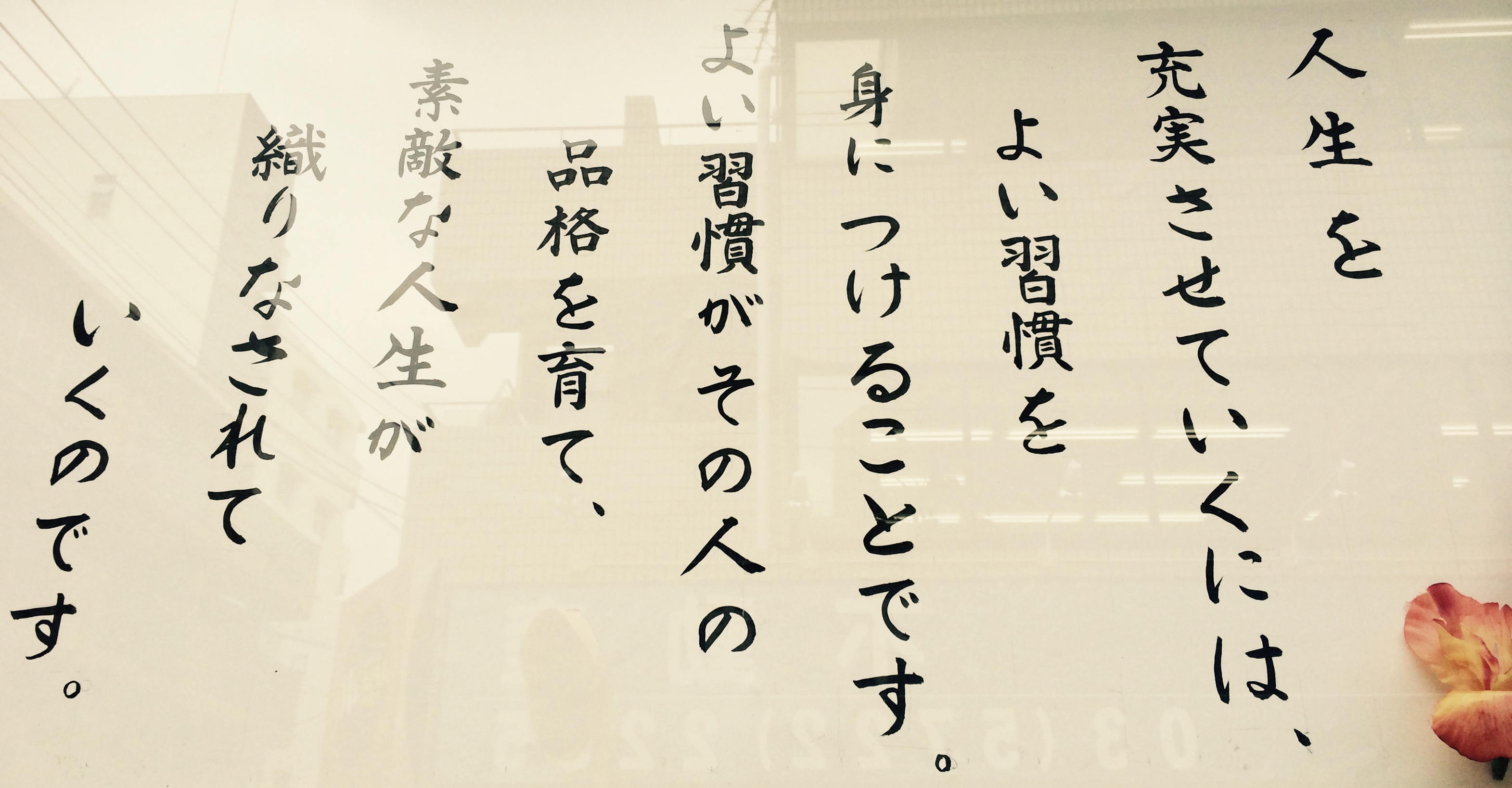

お山を中心とする生態系が歳月をかけ少しずつ崩れ、原発のこともあり、いつまでこの国の水質を維持できるかわからないところですが、お水と日日向き合っておつきあいすることに変わりはありません。職場と自宅の神棚のお水を取り替えることは毎日の大切な習慣の一つですが、最近はお水を新しく取り替えることを忘れていると心が少しだけ重くなるような感じがしています。

いただくお水とつかわせていただくお水にありがたい、という気持ちを忘れないような習慣を醸成させていければと思います。

(旅の余談)

「いままでで一番美味しかったお水は」と尋ねられると青森十二湖の湧壺池からの清水でしょうか。ブナの原生林でも有名な世界遺産の白神山地からのお水です。歩きまわって体がからからだったので美味しく感じただけだと思いますが。笑

最近のコメント