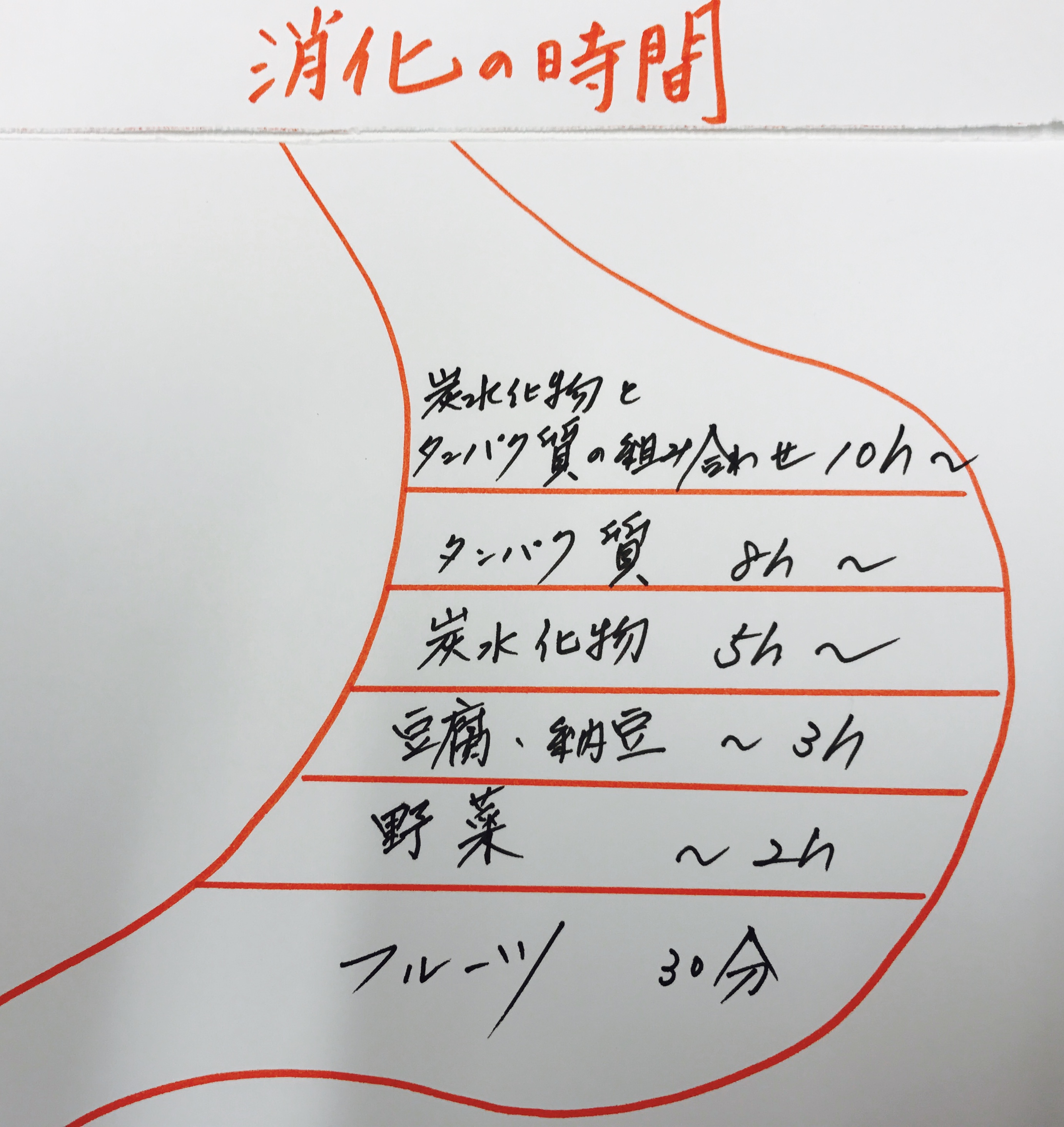

人はこの世に出てくるときはオギャーと息を吐いて 生まれ、この世を離れるときは息を吸って(息を引き取って)旅立ちます。そしてまた来世に出てくるときに前世の最期で吸った息を吐き出して生まれてくる、というように息がつながっています。これを「息通し」というそうです。

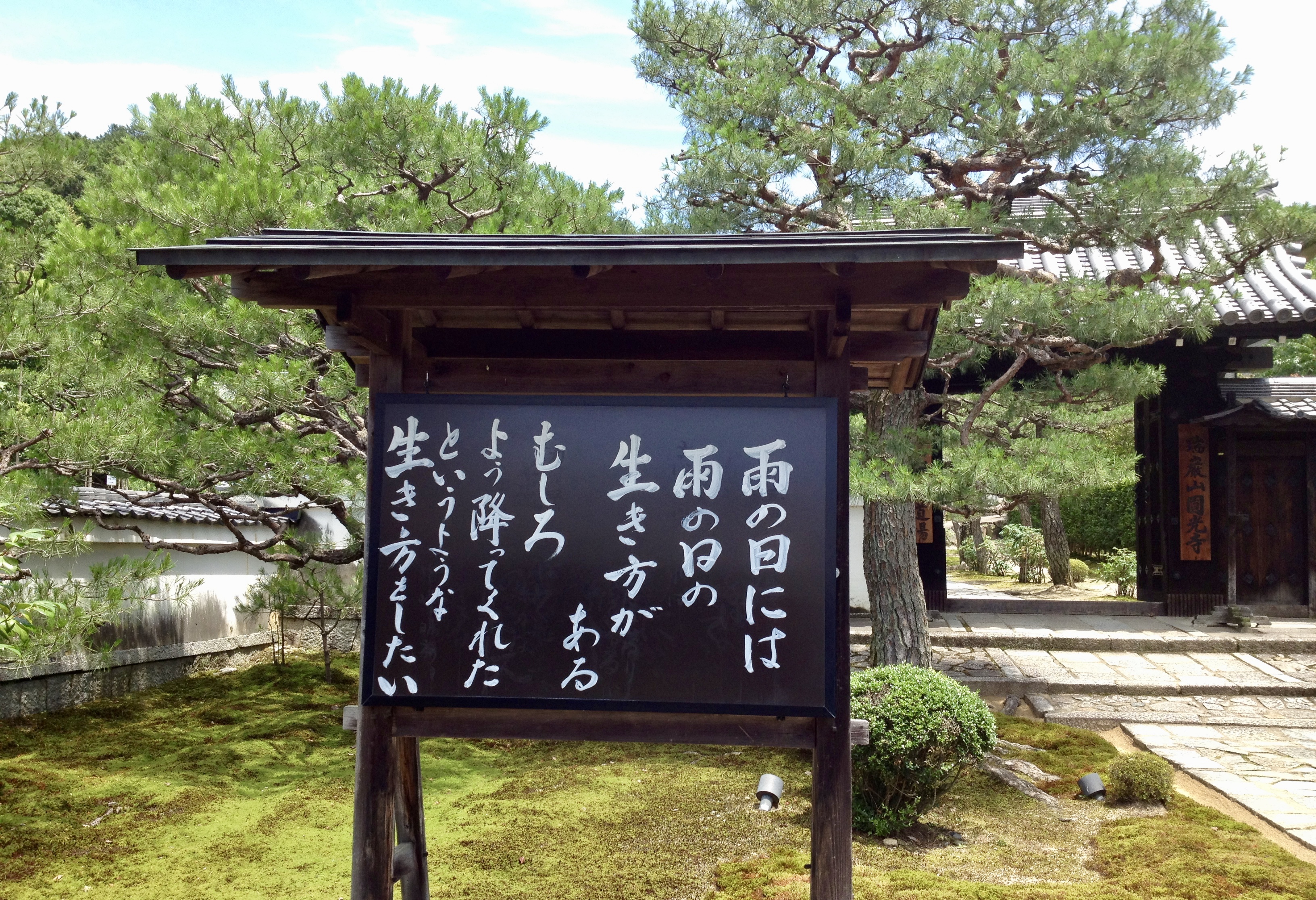

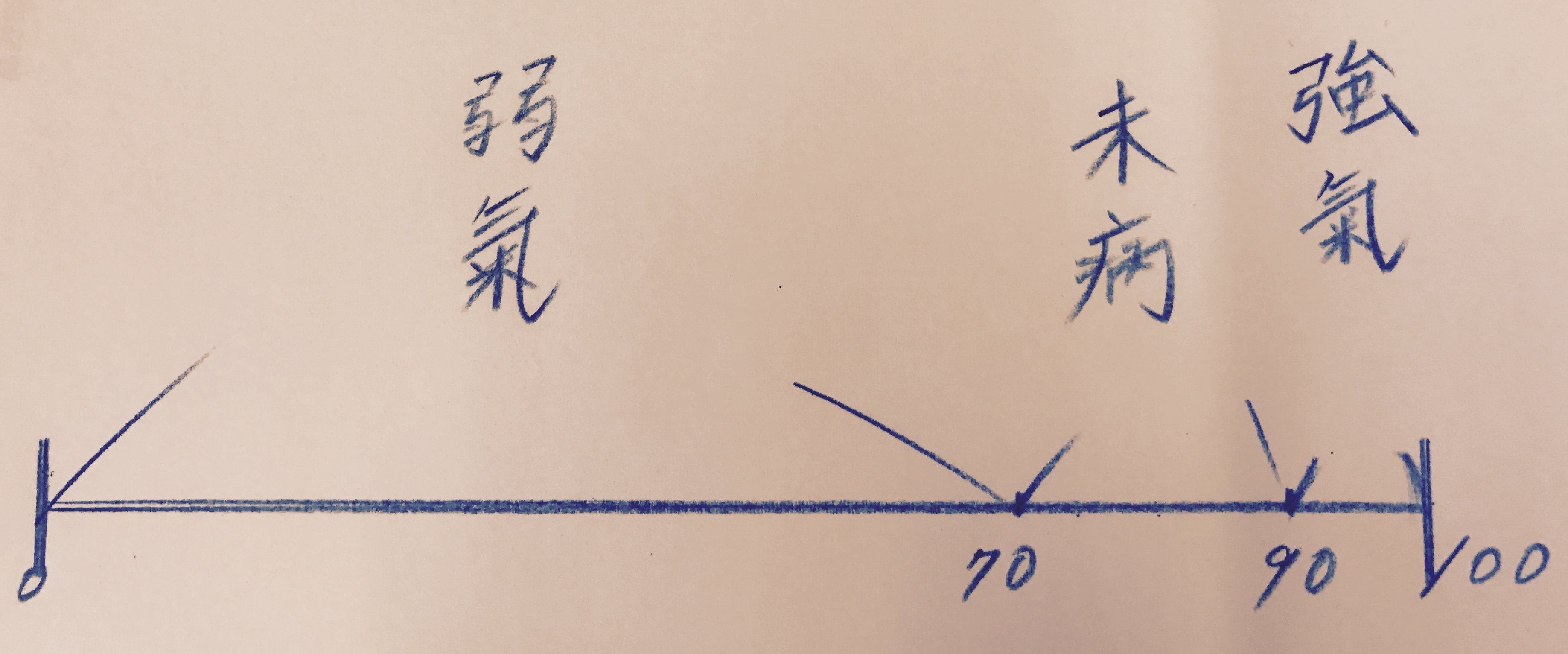

生きていく上で呼吸の深さや浅さ、という質は仕事時や歩く姿勢と密接につながっていると感じます。

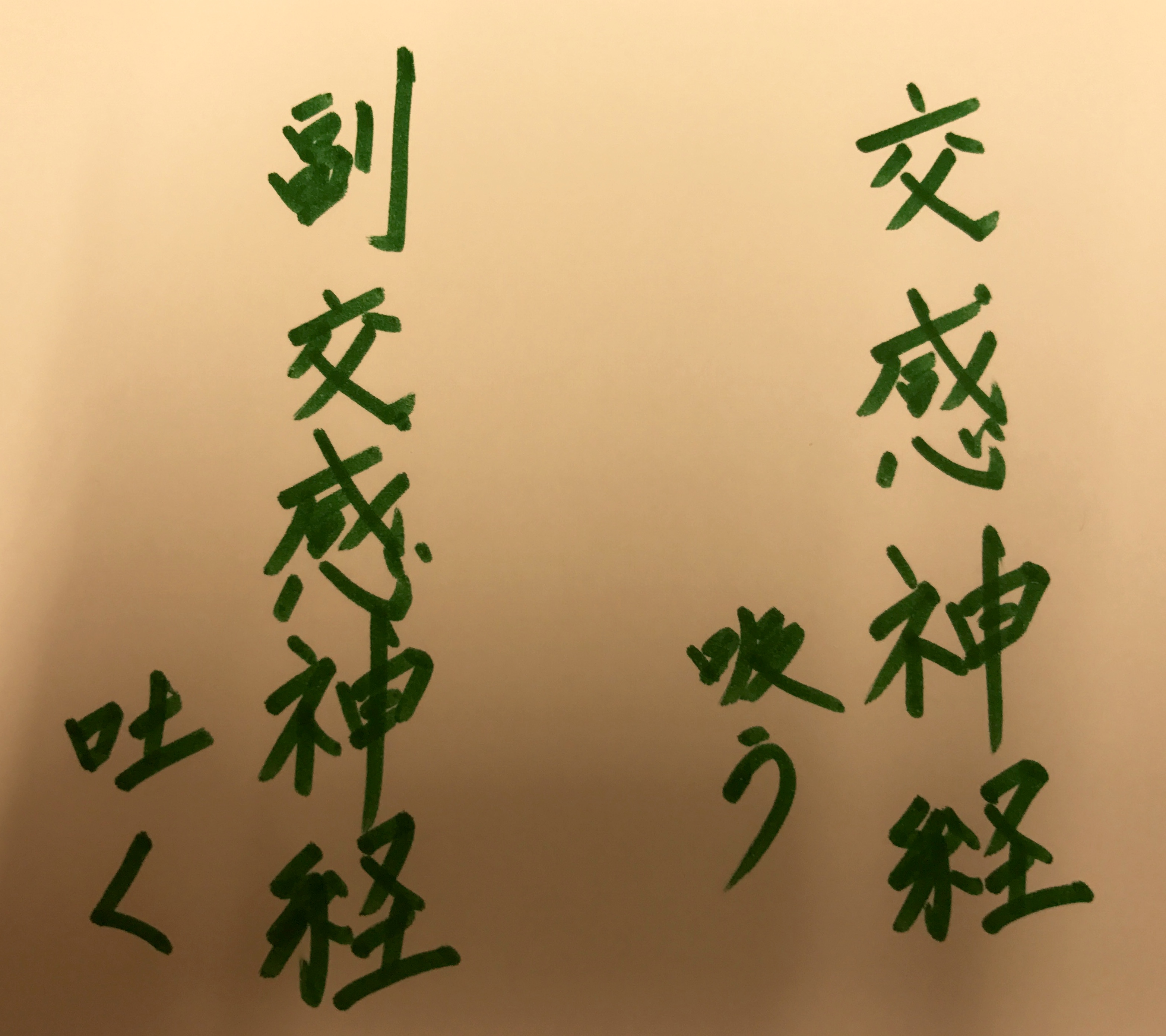

正しい姿勢▶︎深い呼吸▶︎血液の流れがいい▶気のめぐりアップ▶ストレス軽減▶心身の調子がいい

という好循環をつくります。呼吸が深いと目の前のことにより集中できますし、思考の質も高まります。

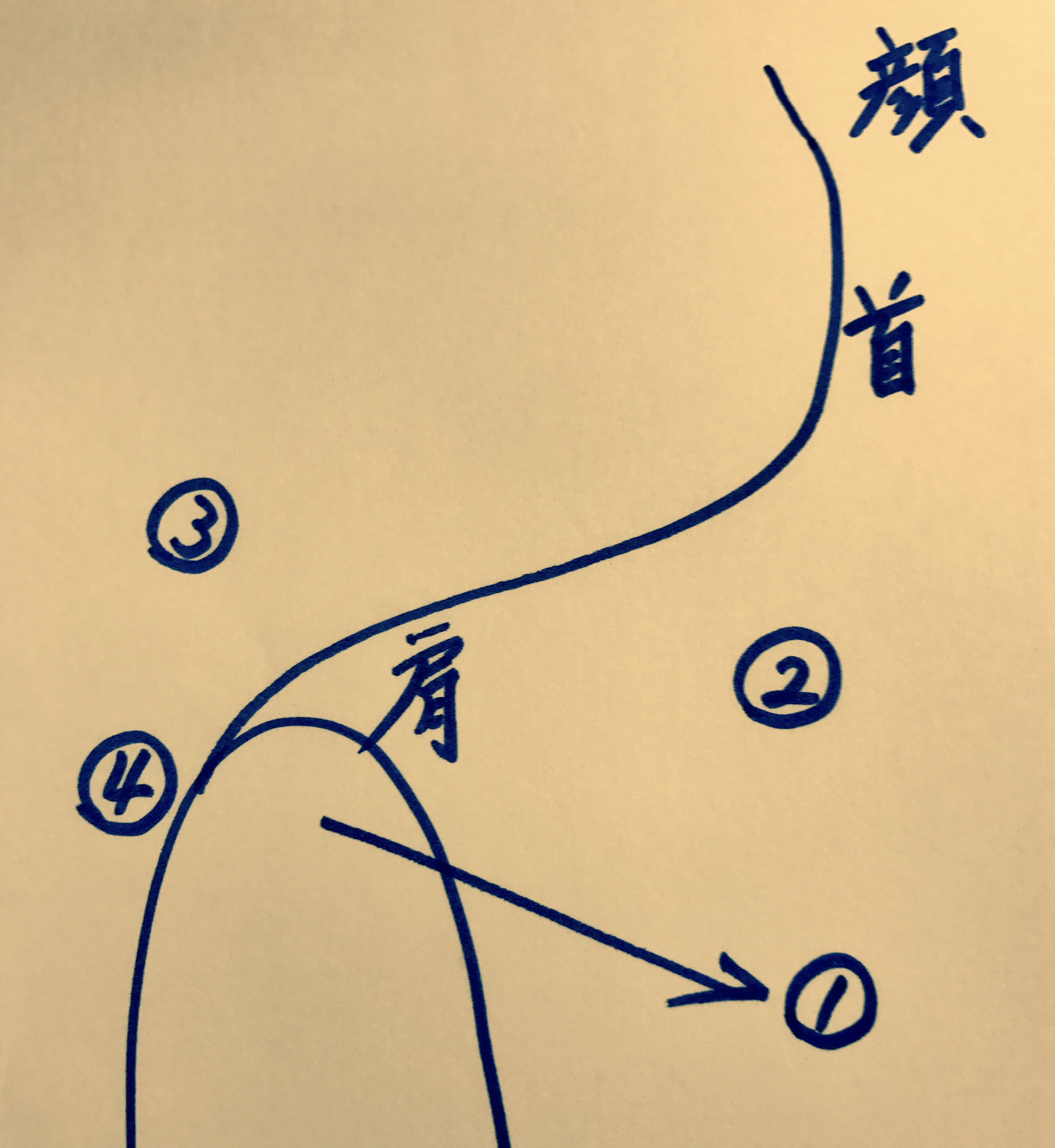

日常でPCに向き合って仕事をしていると、どうしても図の①のように肩が前に出てきて呼吸が浅くなります。PCと肩の距離を一定に保ってくれる見えない糸があればいいな、と思うのは余談ですが、肩が前に出てきたと思ったら、その場で②の位置に肩を引き上げ、肩甲骨と肩甲骨の距離を縮めることを意識して③の位置に下げ、最後に④の位置に脱力して下げます。

①▶②▶③▶④の動きのくりかえしは姿勢を正し、深い呼吸を取り戻すためにおすすめです。

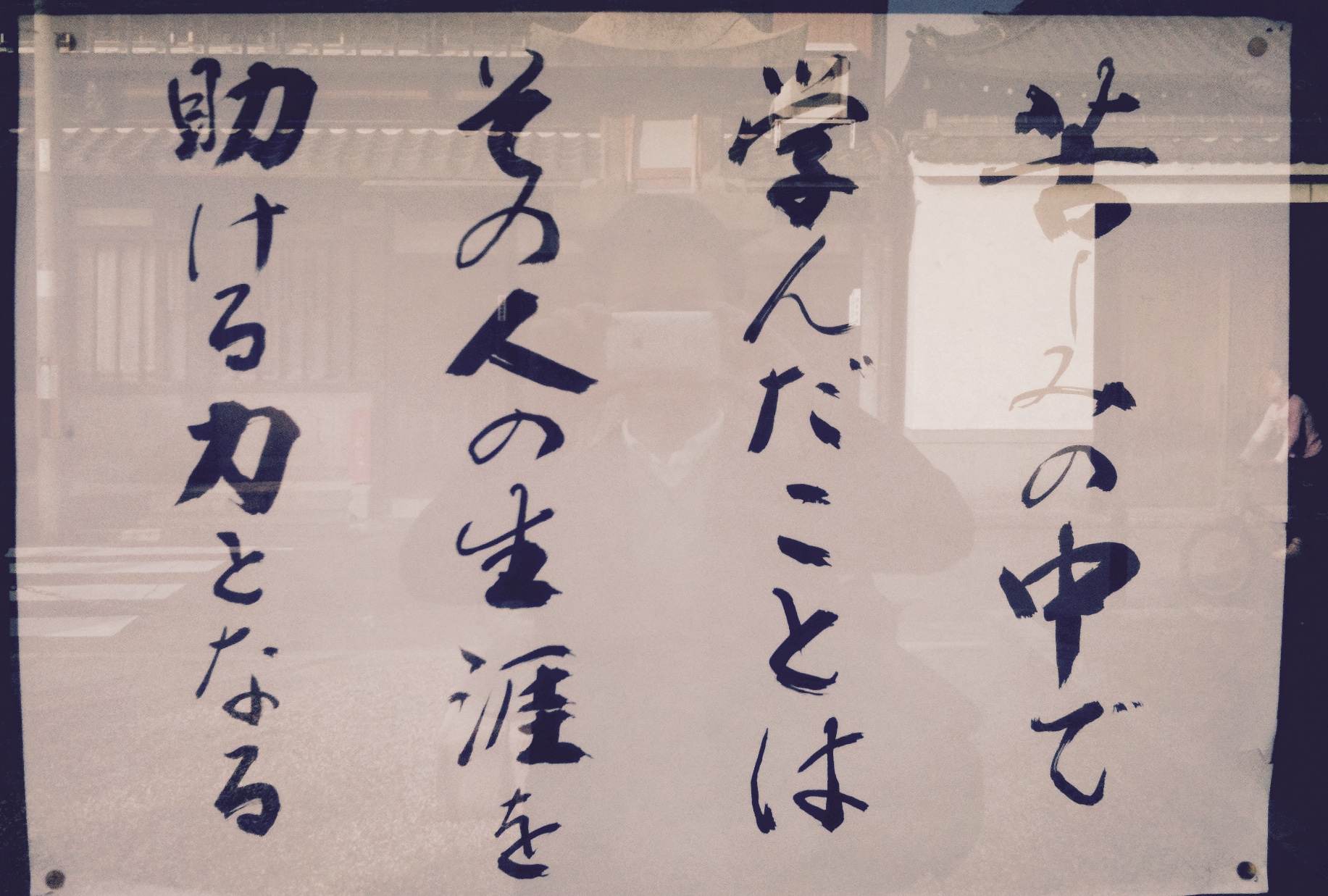

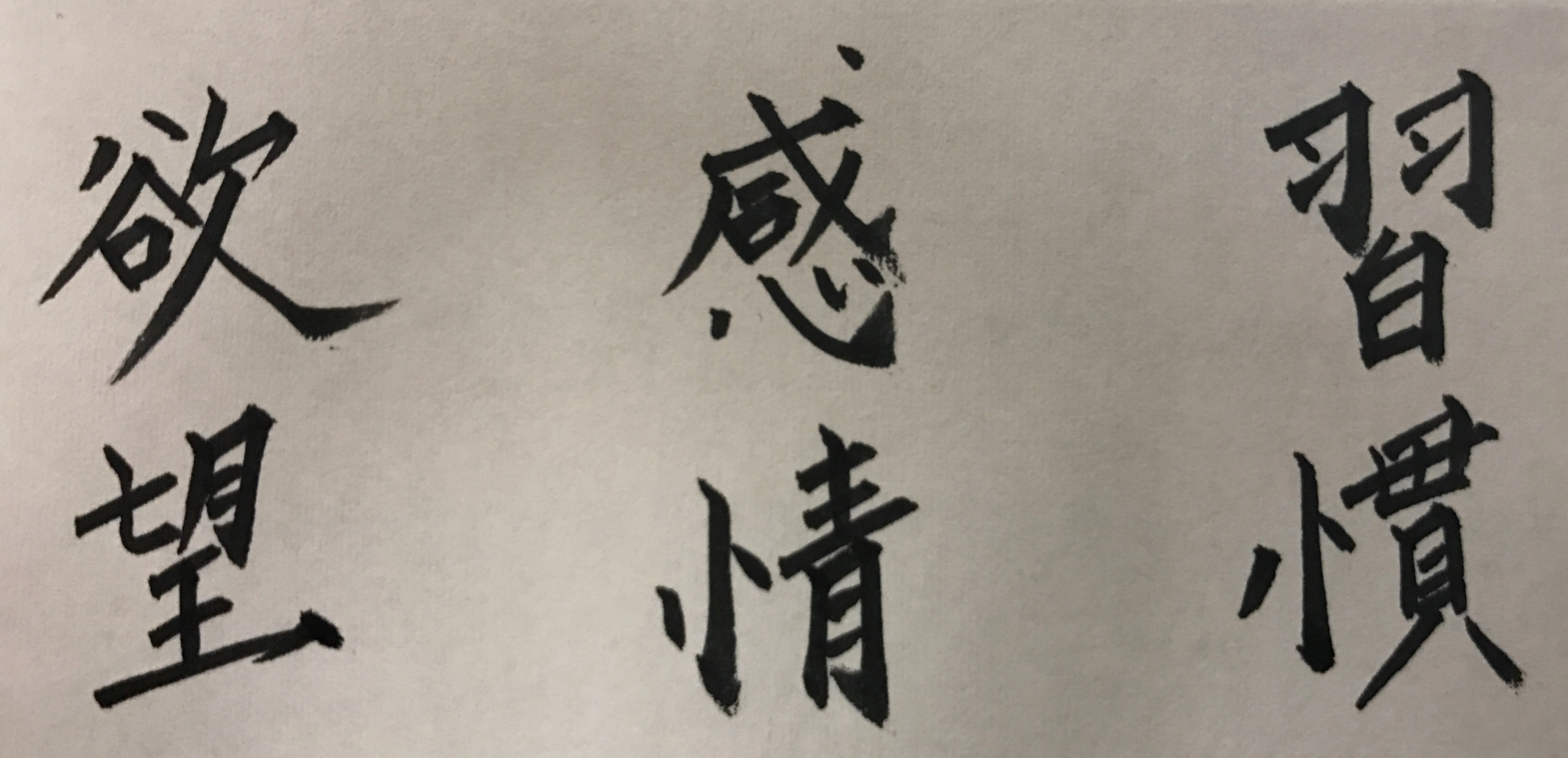

3年前にメンタルフィットネストレーナーという資格を取得した際に、呼吸によってその人のメンタルの状態やストレスの度合いが大きく変わることがよくわかりましたし、いまのヨガの先生にも呼吸とアーサナ(姿勢)のことをいろいろお尋ねして実践しているところです。

歩く時は、頭のてっぺん(百会)が天からの見えない糸で引っ張られていることを意識するようにしています。心身の調子があまりよくないな、という時はいまの姿勢を見直すことは比較的簡単にできる選択肢の一つだと思います。

最近のコメント